|

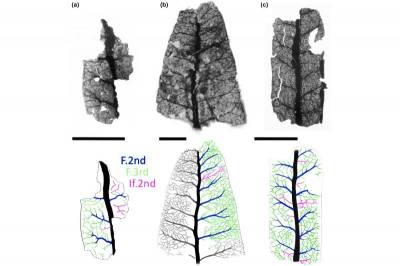

По мнению исследовательской группы под руководством палеонтологов из Венского университета, сетчатое жилкование листьев, характерное для современных цветковых растений, появилось гораздо раньше, чем считалось, но затем несколько раз вымирало. С помощью новых методов ископаемое растение Furcula granulifer было идентифицировано как такой ранний предшественник. Листья этого вида семенного папоротника уже в позднем триасе (около 201 миллиона лет назад) демонстрировали сетчатые прожилки. Исследование опубликовано в журнале New Phytologist. Марио Койро и Лейла Сейфуллах из отделения палеонтологии Венского университета в сотрудничестве с коллегами из Национального музея естественной истории в Стокгольме и Еврейского университета в Иерусалиме исследовали загадку почти 100-летней давности, которая проливает свет на происхождение самой успешной группы растений на Земле. «Изучая старые коллекции с помощью новых методов и концепций, мы смогли идентифицировать растение позднего триасового периода с уникальным набором признаков листьев, как члена гораздо большей группы, которая эволюционировала по схожим признакам с цветковыми растениями, не испытав при этом такого же эволюционного успеха», — объясняет палеоботаник Марио Койро.

Революция растений, вызванная эволюцией отпусковЦветковые растения, более известные как ангиоспермы, — самая важная группа растений на Земле, доминирующая в большинстве наземных экосистем и необходимая для выживания человека. Их появление в меловом периоде (145 — 66 миллионов лет назад) произвело революцию в биоразнообразии суши, вызвав появление других групп, таких как млекопитающие, насекомые и птицы, и привело к увеличению общего разнообразия на Земле. Эта наземная революция ангиоспермов отчасти была вызвана уникальным новшеством в листьях ангиоспермов: они имеют сетчатое иерархическое жилкование, которое позволяет ангиоспермам гораздо эффективнее фиксировать углекислый газ.

Увидеть новыми глазамиОсновываясь как на исторических материалах, так и на новых исследованиях, команда заново оценила родство Furcula, основываясь как на микроморфологии, так и на анатомии непроницаемого покрытия, окружающего листья (кутикулы). Комбинируя традиционную микроскопию и новые методы (конфокальную лазерную сканирующую микроскопию), они предположили, что Furcula была родственницей вымершей группы семенных растений с папоротникоподобными листьями ( «семенных папоротников»), Peltaspermales, и что ее сходное с ангиоспермами жилкование является результатом конвергентной эволюции. Более того, в отличие от ангиоспермов, листья Furcula не достигали высокой плотности жилок и, следовательно, не были столь эффективны в фиксации углерода, как листья ангиоспермов. Неудачные эксперименты в триасовом и пермском периодахАвторы предполагают, что Furcula представляла собой неудачную попытку в позднем триасе сблизиться с эффективными листьями, которые ангиоспермы позже разовьют в меловом периоде, поскольку Furcula и ее родственники вымерли, вероятно, в юрском периоде, не достигнув даже доли разнообразия ангиоспермов. Авторы также идентифицировали другую группу загадочных семенных растений, Gigantopteridales, как еще одну неудачную попытку в пермский период (примерно 300-250 миллионов лет назад).

16.04.2024 |

Биосфера

| |

| Палеонтологи СПбГУ обнаружили родичей европейского дракона-ольма в Казахстане | |

Ученые из Санкт-Петербургского государств... | |

| |

| Университет Уппсалы: Потепление климата разрушает фотосинтез | |

Фотосинтез — основа всего живого на... | |

| |

| AdFM: Сгруппировавшиеся фаги стали еще эффективнее бить бактерий | |

Неожиданный результат при подготовке обра... | |

| |

| FEtho: Физический изъян стебельчатоглазые мухи компенсируют агрессией | |

У самцов стебельчатоглазых мух с бол... | |

| |

| BioScience: Интродуцентные растения приводят за собой чужеродных насекомых | |

Распространение неместных растений &mdash... | |

| |

| В МГУ нашли новый вид дрожжей, который помогает насекомым разрушать древесину | |

Насекомые очищают лес, питаясь ослабленными и&... | |

| |

| FFGC: Из-за потепления ученые создают для бабочек-монархов новые зимовки | |

Бабочки-монархи — одно из чуде... | |

| |

| Science: Голодные бактерии берут своих жертв на абордаж | |

В мировом океане обитает множество бактерий, и... | |

| |

| BMC Biology: Благодаря баркодированию ДНК открыты сотни новых видов | |

Земля — очень разнообразная планета... | |

| |

| ES&E: Пингвины в Африке охотно размножаются в искусственных гнездах | |

Искусственные гнезда способствуют размножению ... | |

| |

| SciRep: Нелетающие мотыльки стали моделями для создателей летающих дронов | |

Тутовый шелкопряд Bombyx mori — это... | |

| |

| Vertebrate Zoology: На Мадагаскаре нашли пронзительно щебечущих лягушек | |

Исследователи обнаружили в тропических ле... | |

| |

| Evolution & Development: В Австралии нашли одну из самых ранних форм жизни | |

В Южной Австралии есть горный хребет. Под ... | |

| |

| РНФ показал светящиеся в темноте петунии на фестивале Наука 0+ | |

На выставке всероссийского фестиваля | |

| |

| Nature Plants: Понимание роста растений важно для урожайности в любых условиях | |

У растений есть специальные зоны роста &m... | |

| |

| Fetho: Стрекозы сохранили пятна для привлечения партнеров несмотря на жару | |

Температура определяет, где могут жить ви... | |

| |

| NatComm: Выяснилось, как растения производят новую антистрессовую молекулу | |

Гены, которые помогают растениям расти в ... | |

| |

| Medical and Veterinary Entomology: Насекомые помогут установить время гибели | |

Анализ насекомых на теле мёртвого носорог... | |

| |

| PRSBS: Бактерии-симбионты помогут бороться с сельскохозяйственными вредителями | |

Многие насекомые имеют симбиотические бактерии... | |

| |

| Proceedings of the Royal Society B: После стресса пчелы испытывают подавленность | |

Пчёл в состоянии стресса можно сравнить с... | |

| |

| STE: Обработка собак от паразитов вредна для водной фауны | |

Многие владельцы собак понятия не имеют, ... | |

| |

| Nature CC: Китовые акулы начнут чаще гибнуть под килем из-за потепления | |

В новом исследовании говорится, что из-за... | |

| |

| Parasites & Vectors: Комары могут передать людям болезни от разных живых видов | |

Тигровый комар Aedes albopictus может широко р... | |

| |

| Биологи МГУ рекомендуют проверять ввозимые растения на вирусы | |

Российские учёные впервые нашли умбра-подобный... | |

| |

| PNAS: 800 млн лет назад на Земле было больше жизни, чем считается | |

800 млн лет назад, до образован... | |

| |

| Science: Муравьи выращивали урожай задолго до появления человека | |

Когда люди начали выращивать сельскохозяйствен... | |

| |

| Nature Plants: У флоры есть запасной план на случай генетического сбоя | |

Уход за садом — это тяжёл... | |

| |

| Nature Sustainability: 1,7 млн гектаров устричных рифов уничтожили в Европе | |

Устрицы | |

| |

| New Phytologist: Растения тоже потеют из-за жары | |

Стоматы — многие знают их как&... | |

| |

| JAFC: Растения превратят в биофабрики спортивных добавок | |

Учёные разработали метод, который позволяет пр... | |